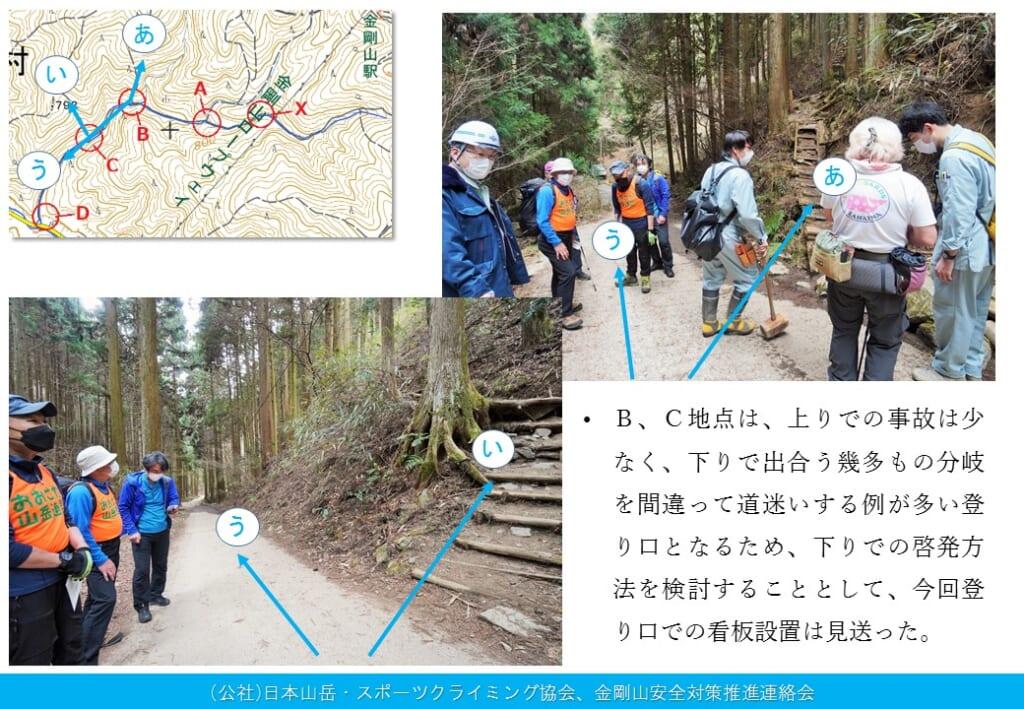

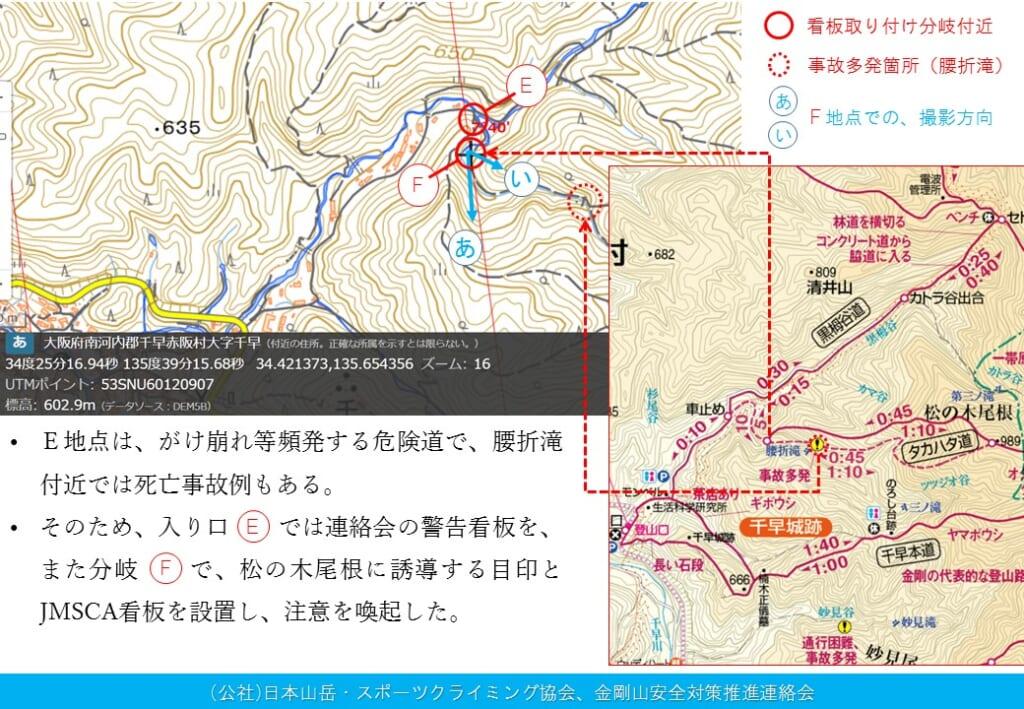

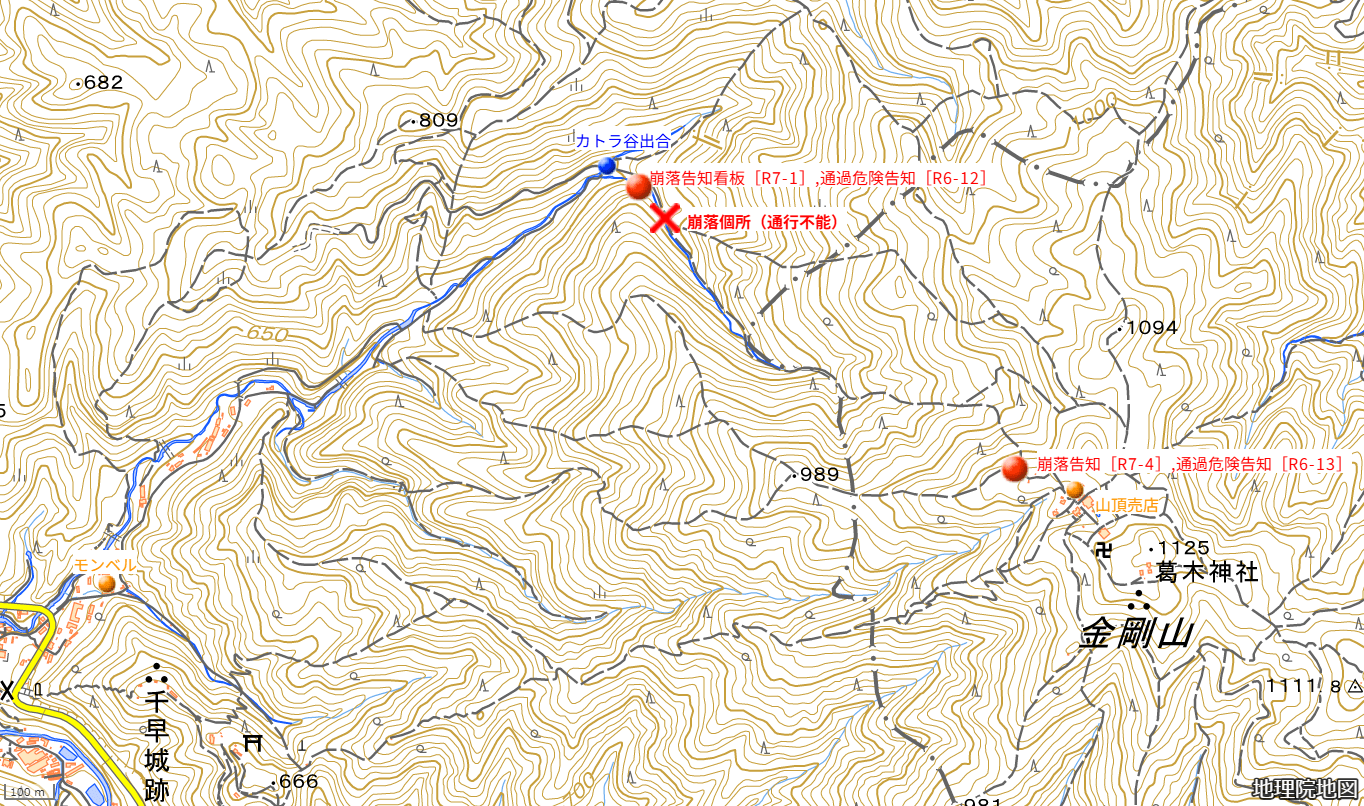

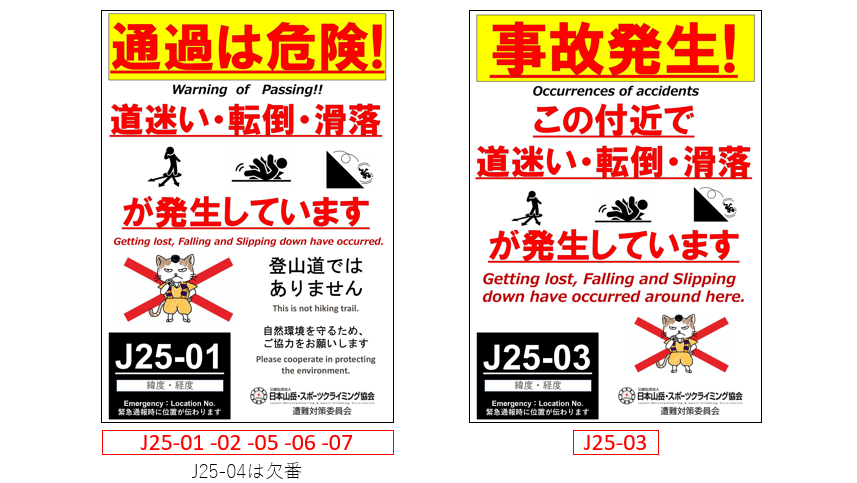

7月未明、黒栂谷道[カトラ谷出合]からカトラ谷に入った個所で、踏み分け道(勝手道)を10m以上も大きくえぐるような崩落があり、大阪府や当山岳連盟が一体となって崩落告知の看板を設置しました。

金剛山カトラ谷崩落看板位置情報(PDF)

金剛山カトラ谷崩落看板位置情報(PDF)

「金剛山安全対策推進連絡会」事務局によりますと、私有地のため崩落個所の復旧はできないとのこと。他のルートをご利用ください。

関西大学名誉教授 青山千彰先生は、次のように警鐘を鳴らされています。

「地質的特徴によって金剛山は侵食されやすく、ハイカーが通過するだけで、登山靴によりボロボロと侵食される特徴がある。いわゆるオーバーユースによって洗掘され、道が拡幅し、土壌が流出する。今は運が良いだけの事。普段は問題ないが、豪雨など条件次第で斜面崩壊が多発する日がやってくる。その時までに、勝手道(踏み分け道)の数をできるだけ減らしておきたいと願ってる。」

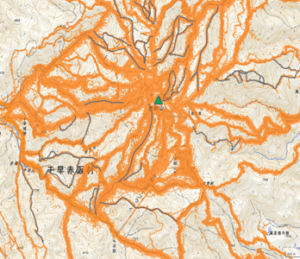

金剛山域に広がる私有地。登山道としての安全対策は取られていません。

安全と未来に引き継ぐ自然のために、安易な気持ちで踏み込まないでほしい踏み分け道(勝手道)。

皆様のご理解をお願いいたします。

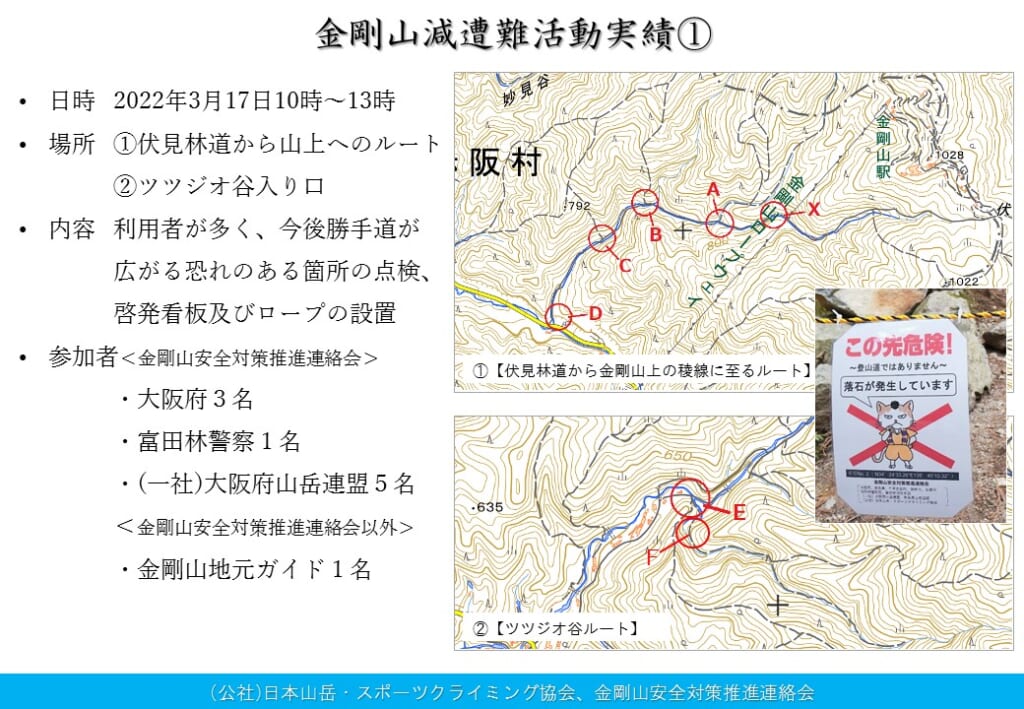

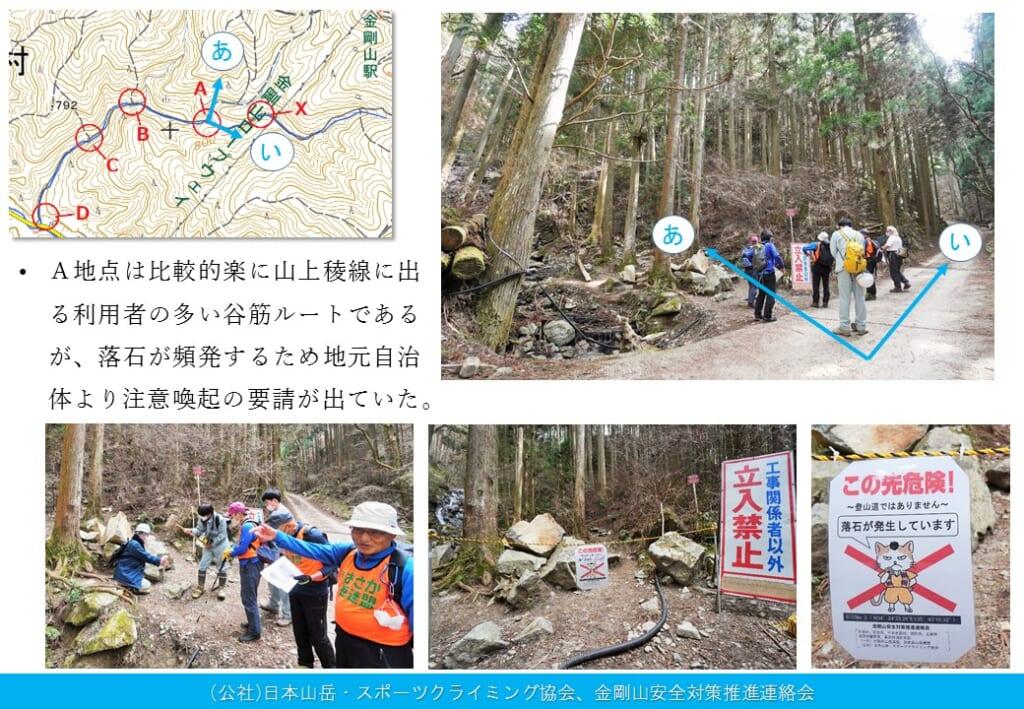

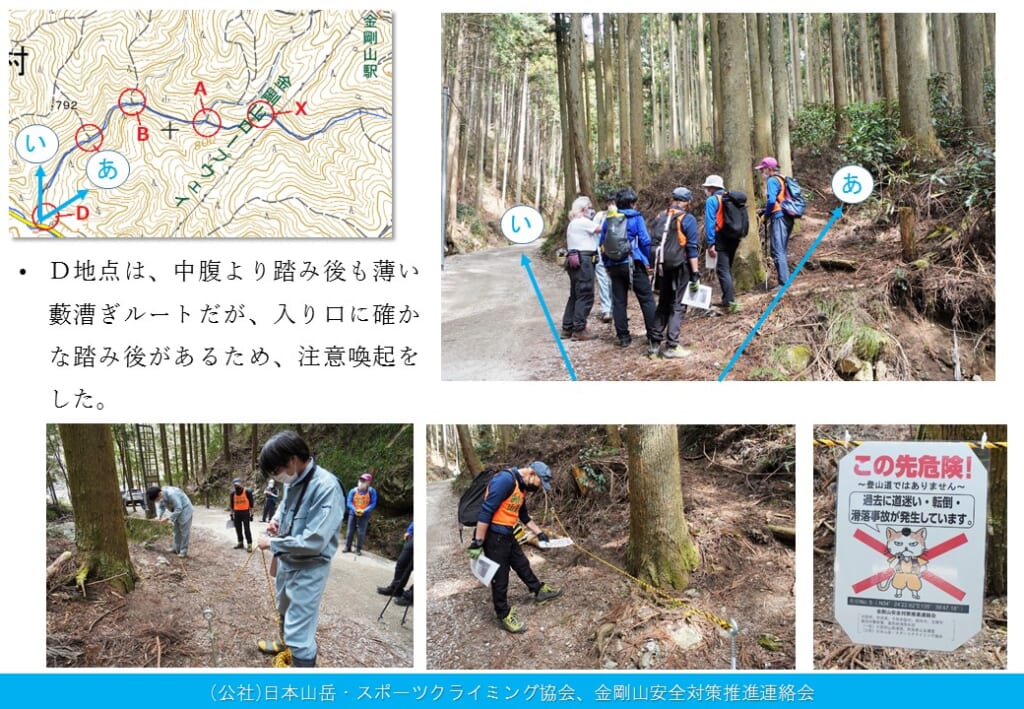

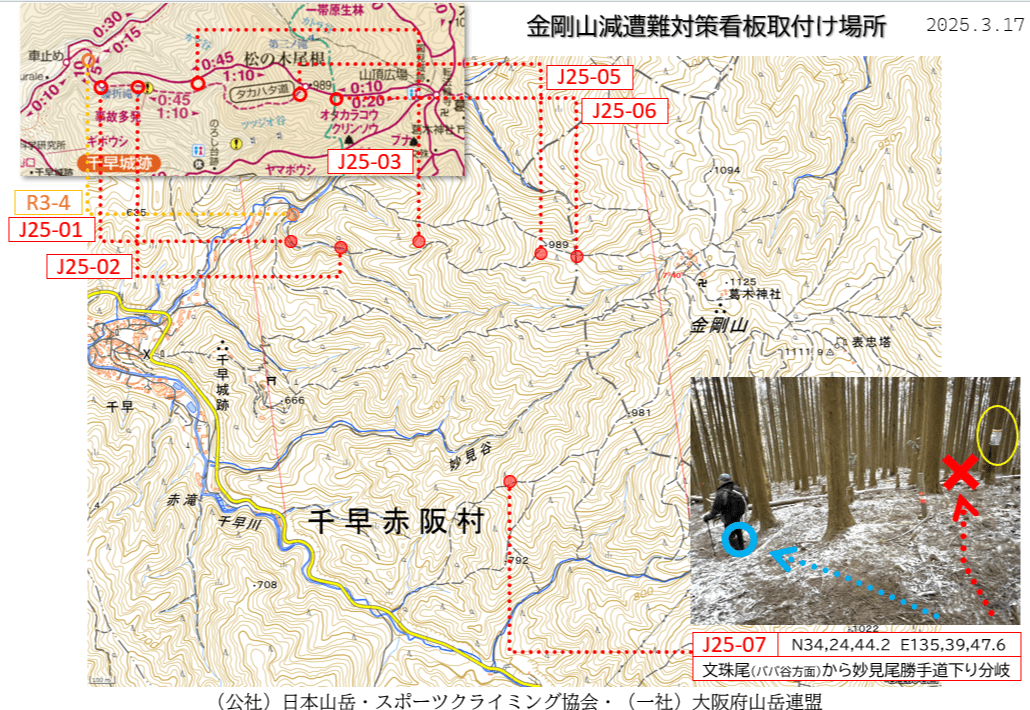

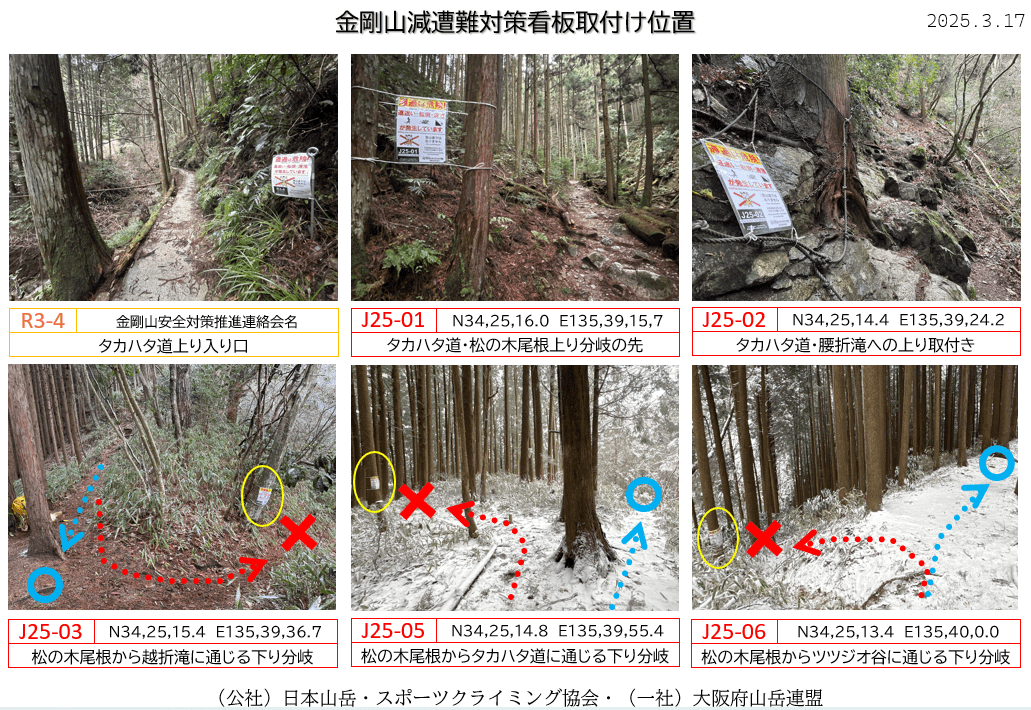

減遭難活動について併せてご覧ください。

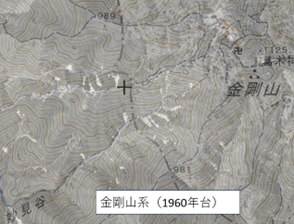

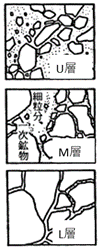

さらに詳しくマサ土斜面崩壊のメカニズムを見ていきましょう。風化残積土の構造は、岩の状態から地表面に向かって、結晶どうしの粒界面が緩んだL層(かろうじて手の力で粉砕)から、だんだん粘土鉱物が増えていくM層(簡単に粉砕)、そして、粘性が増していくU層から構成されています。斜面では、この風下層は薄く0.5m~1m程度です。さらに、この風化層を覆うように植物遺骸と土が混合した表土層が覆います。このような風化断面ですから、L~M層付近に透水性が高い構造になっています。通常の降雨では主に表土層までの浸透となりますが、豪雨時には、L~M層にまで達すると、急速に浸透水がこの層に沿って広がり、やがて、パイピングで吹き出すか、滑り面となって崩壊します。

さらに詳しくマサ土斜面崩壊のメカニズムを見ていきましょう。風化残積土の構造は、岩の状態から地表面に向かって、結晶どうしの粒界面が緩んだL層(かろうじて手の力で粉砕)から、だんだん粘土鉱物が増えていくM層(簡単に粉砕)、そして、粘性が増していくU層から構成されています。斜面では、この風下層は薄く0.5m~1m程度です。さらに、この風化層を覆うように植物遺骸と土が混合した表土層が覆います。このような風化断面ですから、L~M層付近に透水性が高い構造になっています。通常の降雨では主に表土層までの浸透となりますが、豪雨時には、L~M層にまで達すると、急速に浸透水がこの層に沿って広がり、やがて、パイピングで吹き出すか、滑り面となって崩壊します。