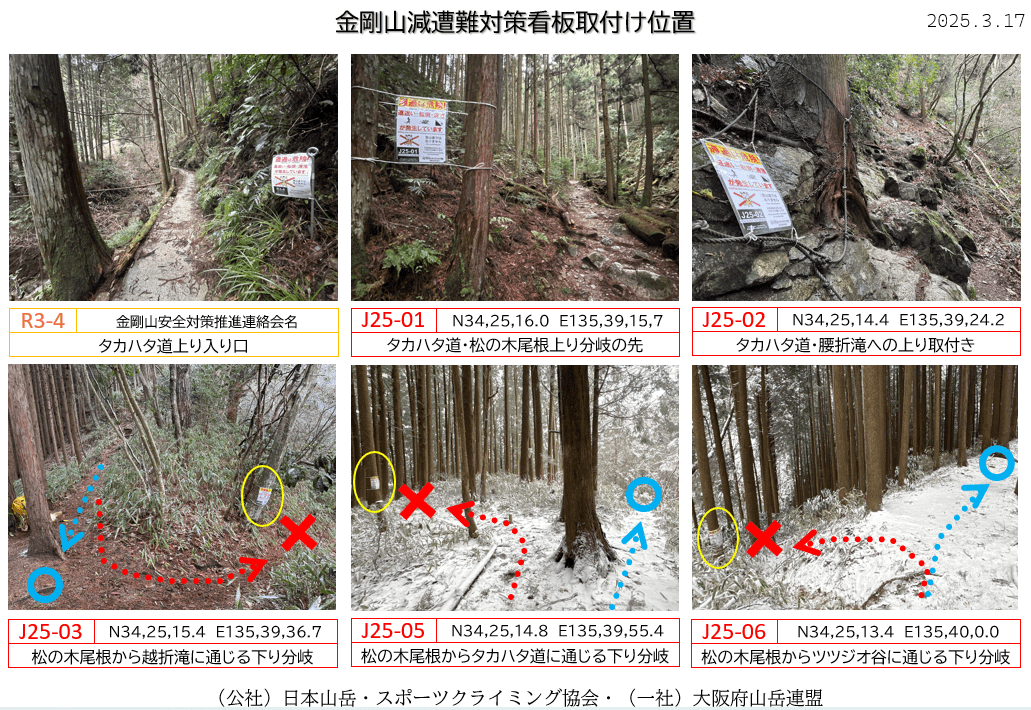

(公社)日本山岳・スポーツクライミング協会並びに当大阪府山岳連盟が加盟する「金剛山安全対策推進連絡会」のホームページが、大阪府ホームページ内に開設されましたのでご案内します。

当協議会の目的や活動内容、取り組みなどについてご紹介し、構成団体の警察・消防が設置したコールポイント情報も掲載しておりますので、ぜひ一度ご確認ください。

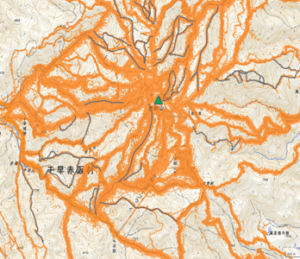

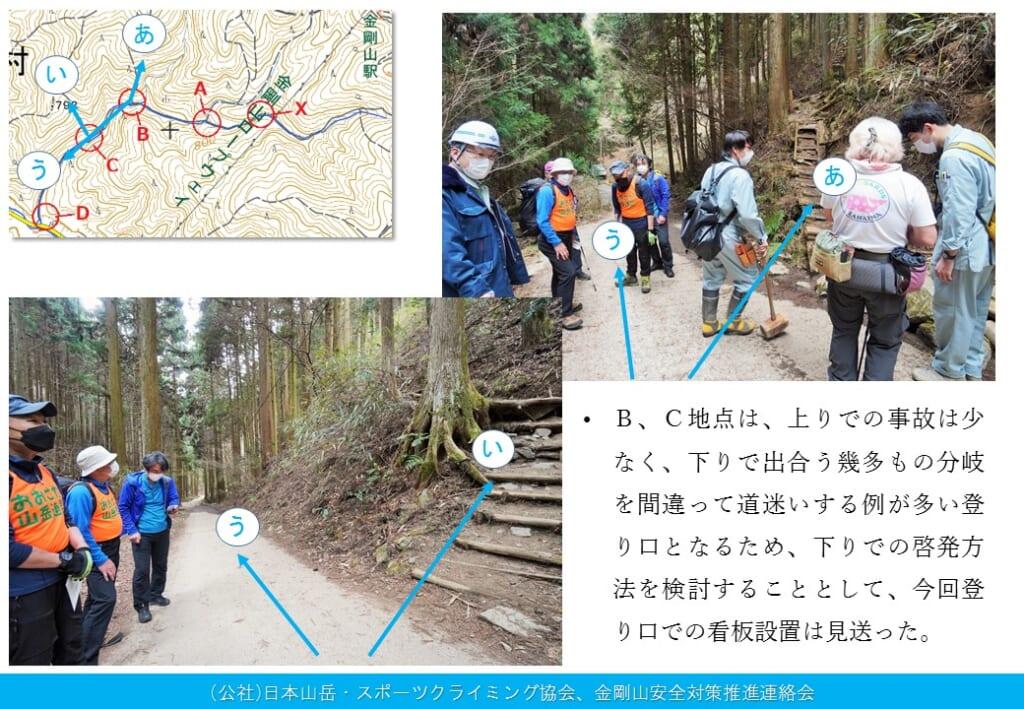

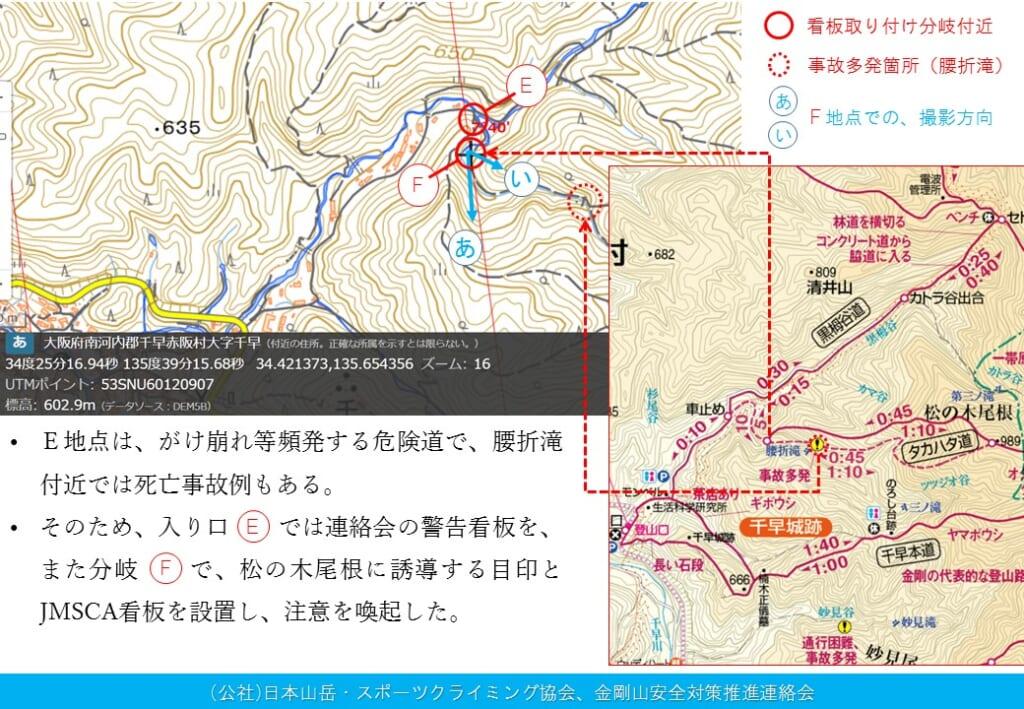

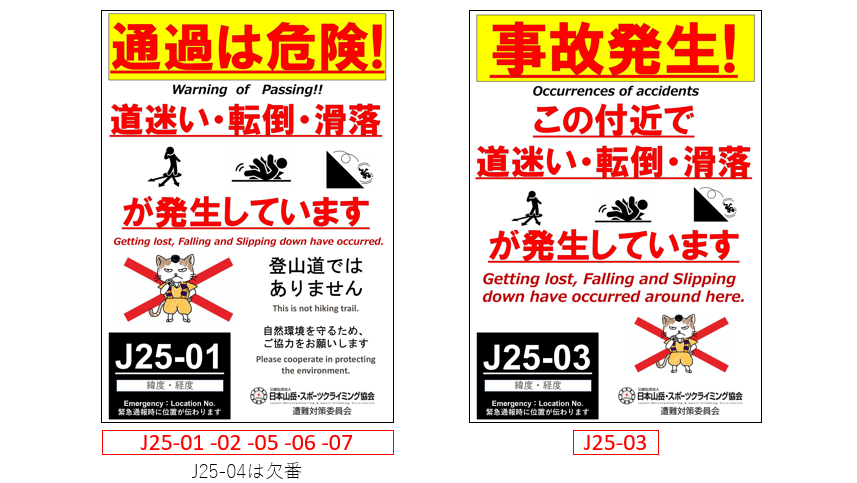

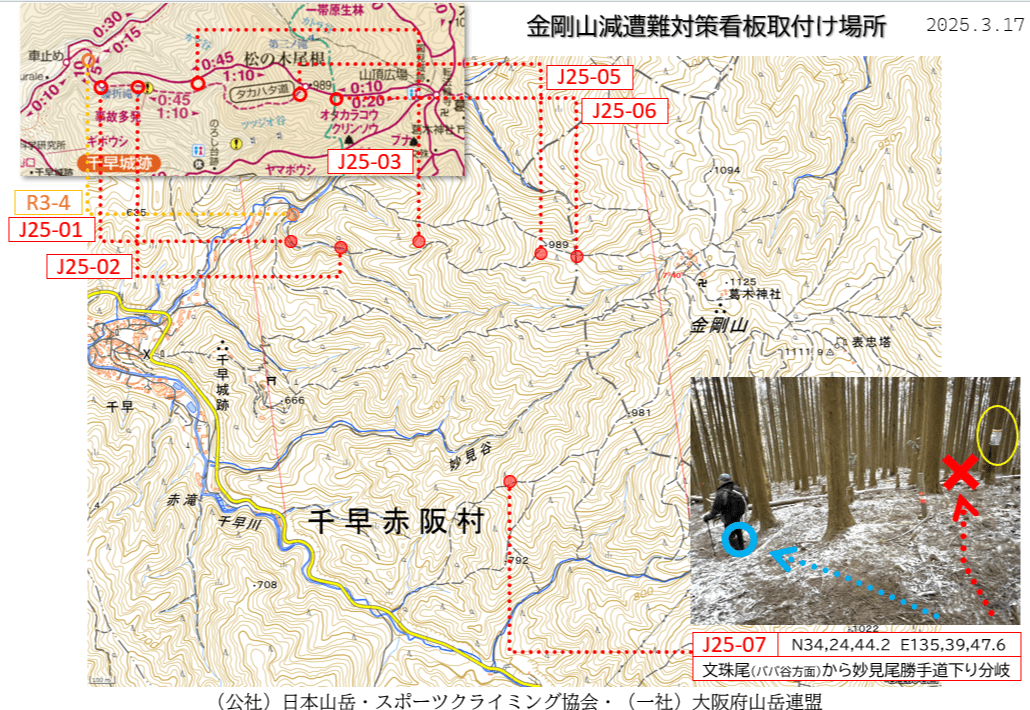

金剛山域における遭難や事故、怪我から利用者の安全を確保するために、登山道における注意喚起等の安全対策を推進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

2025年4月 金剛山減遭難担当

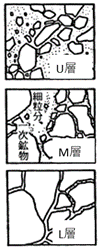

さらに詳しくマサ土斜面崩壊のメカニズムを見ていきましょう。風化残積土の構造は、岩の状態から地表面に向かって、結晶どうしの粒界面が緩んだL層(かろうじて手の力で粉砕)から、だんだん粘土鉱物が増えていくM層(簡単に粉砕)、そして、粘性が増していくU層から構成されています。斜面では、この風下層は薄く0.5m~1m程度です。さらに、この風化層を覆うように植物遺骸と土が混合した表土層が覆います。このような風化断面ですから、L~M層付近に透水性が高い構造になっています。通常の降雨では主に表土層までの浸透となりますが、豪雨時には、L~M層にまで達すると、急速に浸透水がこの層に沿って広がり、やがて、パイピングで吹き出すか、滑り面となって崩壊します。

さらに詳しくマサ土斜面崩壊のメカニズムを見ていきましょう。風化残積土の構造は、岩の状態から地表面に向かって、結晶どうしの粒界面が緩んだL層(かろうじて手の力で粉砕)から、だんだん粘土鉱物が増えていくM層(簡単に粉砕)、そして、粘性が増していくU層から構成されています。斜面では、この風下層は薄く0.5m~1m程度です。さらに、この風化層を覆うように植物遺骸と土が混合した表土層が覆います。このような風化断面ですから、L~M層付近に透水性が高い構造になっています。通常の降雨では主に表土層までの浸透となりますが、豪雨時には、L~M層にまで達すると、急速に浸透水がこの層に沿って広がり、やがて、パイピングで吹き出すか、滑り面となって崩壊します。